これまで桜農園では露地栽培・輪作を原則に作物を育ててきました。しかし、最近どうもそれではやりきれないということを感じています。地球温暖化が原因と思われる高温・乾燥、逆に今年の梅雨のような長雨や強雨、を何度も経験すると、人工の装置で作物を守ることも必要だと考えるわけです。まずは、ナスやピーマンなど果菜類の栽培に養液土耕の装置を導入してみたい。そうなると作物の連作が視野に入ってきます。装置を毎年動かすのが難儀だからです。しかし、連作障害は避けたい。そこで、この冬初挑戦するのがカラシナによる「バイオフューミゲーション(生物的燻蒸)」です。カラシナを緑肥として土にすき込んでその抗菌作用を利用して、土壌の病害を防ぐ方法です。今年もピーマン、来年もピーマンを植える予定の畝に播種してみました。

-

蕎麦の花?が

蕎麦の花が咲いた

この夏、近くのお蕎麦屋さんから、鰹の出し殻と蕎麦殻を引き取ることになりました。栄養価の高い有機肥料ですからうまく活用したいと考えています。まず、直接すき込んで様子をみようと、しばらく作付け予定のない畝にいれてみました。約1月半後、その畝一面に白い花が咲いたのです。きれいな雑草だなと図鑑を調べたのですが、どうみても蕎麦の花。「蕎麦殻のせいだ!」と気づきました。蕎麦の実を石臼で挽いて蕎麦粉を作る過程で潰れない実が残るようです。その実が播かれて、発芽して、花を咲かせてくれたのです。成長の早い蕎麦ならのことですね。有機栽培でしか味わえない余録でした。

-

雨が上がった。小屋ができた。

長い今年の雨がようやく上がり始めました。これでもかと雨が降ったせいで、ピーマン類が軒並み病気にかかってしまい、がっかりです。

そんな中、念願の「野菜小屋」が完成しました。収穫した野菜を調整して、予冷や冷蔵保管(1坪冷蔵庫設置!)をする農作業場です。これで、今まで以上にフレッシュなお野菜をお届けできるようになると思います。

野菜小屋の前には、野菜のもぎ取りや収穫体験ができる畑も準備中です。畑完成のあかつきには、どうぞ一度遊びにいらしてください。 -

生分解性マルチは使えない?

土に帰るから「カエルーチ」とは、なかなか秀逸な名前です。マイクロプラスチック問題が気になり試験的に使い始めた生分解性マルチの商品名です。この生分解性マルチ、価格が高い(普通の3倍)のは覚悟していましたが、ホームセンターに置いてないとか、穴あきがないとか、手に入れることで一苦労。メーカーに聞くと、分解性があるため見込み生産して売ることが難しく、そうなるようです。もっと驚いたのは、有機JASで生分解性マルチは使用禁止ということ。製造過程で化学物質が添加されているという理由だそうですが、畑でマイクロプラスチックになっているかもしれない非分解マルチの利用は認められているのに、なぜだ? と疑問が増えてしまいました。

-

自然仕立てのエンドウ収穫へ

5月の旬の食材の筆頭といえば、エンドウ豆やスナップエンドウではないでしょうか。どこの畑にも白い花を咲かせたエンドウ棚が見られて、農家としては競争意識が目覚めます。ただ、エンドウ栽培に欠かせないと言われている棚への誘引がとても手間のかかる作業で、桜農園は苦手としています。エンドウの枝ってとても折れやすいし、整枝を手抜きするとジャングルのようになって、「もう無理」となるのです。そこで、昨年から試したのが、前作のオクラの主枝(木化している)の根元にエンドウを播いて、成長したら自分でオクラに巻き付いて伸びてもらおうという「自然仕立て」。ぐうたらな方法ですが、エンドウも人工のネットよりもオクラの枯れ木の方が好きなのか、元気に育ちました。というわけで、まもなく、皆さんのお手元に旬のエンドウ・スナップエンドウをお届けできます。

-

ロメインレタスができました。

桜農園畑作り担当が個人的に好きなレタスがロメインです。シーザーサラダに欠かせないレタスで、シャキシャキ感が魅力です。そのロメインレタスが無事できました。4月は、ロメインが半結球をし始める時ですが、ちょうどアブラムシが活発に動き回る時期にあたります。虫除けネットをしたり、銀テープをぶら下げたりといろいろ防御するのですが、その甲斐なく、ネットの中で大繁殖ということも経験しました。半結球した葉の間にいる彼らを見るとすごく残念な気持ちに襲われます。今年は無事それを避けられたようです。効果があったのは黄色い虫取りテープシートだったかもしれません。これを吊しておくと、アブラムシが来ているのが分かるのです。その時に虫が寄ってきた株を見つけて防除(有機JAS認定農薬で)すれば、その後の大繁殖を止められるという、割と省力的な方法です。ま、永遠のライバルなので、またご報告することがあるとは思いますが.....。

-

固定種の小松菜にもどる

あるお得意先さんから、小松菜は固定種がおいしいですね。それがほしいですと言われて、栽培の容易さからF1種の栽培に傾いていたいことにハッとしました。初心に戻って野口種苗さんから購入した固定種が「新黒水菜小松菜」という変な名前の小松菜。昔は、小松菜を水菜と言っていたことがあるらしく、その中の葉っぱの濃いやつという意味で名前が付けられたそうです。早速播種してみました。写真は、同時期に播種した F1 種(左)と見比べたものです。新黒水菜小松菜(右)は、名前と裏腹に、淡い緑がきれいでおいしそう。少々個体差があって暴れているようにも見えます。F1種が軸がしっかりして収穫しやすそうなのと対照的です。はたして、今後どう育っていくのか。

-

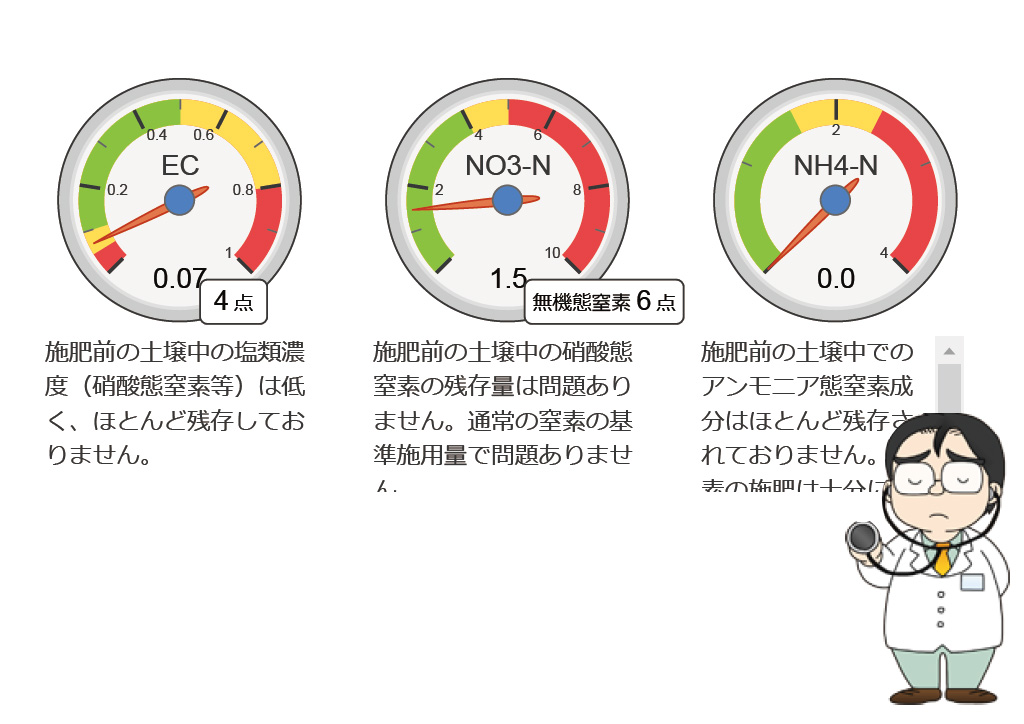

土壌診断してみました

コマツナが、栽培終盤になると葉色が淡くなる畝がありました。病気でもなさそうで...。思い当たるのは簡易PH計で測ったときに高めに出ることがあったことです。その時は安い機器だから間違いではと見逃していましたが、今回心配になり、思い切ってプロに土壌診断を任せることにしました。大分県に「みらい蔵」というリーズナブルな価格で土壌診断と施肥設計をしてくる 興味深い会社があるのです。頼んだところ、石灰が過剰でそのためPHが高く、かつ土が硬いという診断が出ました。肥料で言うとカリウムが少ないことも分かりました。予想通りの診断でした。これで土作りや、施肥の力点がわかりましたので、生かしていきたいと思います。

-

小畝方式の利点 その①

桜農園の野菜栽培法の特徴(というか、こだわり?)の一つが、畝の長さ10mの小畝毎に作る野菜を変えていることです。その利点の一つが、輪作がやりやすいということです。例えば、ネギの後に、ホウレンソウ、その後に小松菜を植え、そして緑肥であるエン麦を育ててすき込む。次の年には、ナス科やキク科にの野菜に移る。そのような輪作の計画が、立てやすい方式だと思います。特にうちのように、畑が点在しているところで、全体として輪作を実現するためには、適した方式じゃないかと、こだわって技を磨こうと考えています。写真は、ちょうどエン麦が順番に育ち始めているところの様子です。